国内リートに投資するインデックスファンド、Smart-i Jリートインデックスについて解説します。

[最終更新日:2023.7.27]全て最新情報に更新。

本記事は原則2023年6月末日時点の情報に基づき記載しています。

スポンサーリンク

見出し

Smart-i Jリートインデックスの基本情報

Smart-iは「シンプルでわかりやすく、リーズナブルなコストで使い勝手の良いファンド」を目指し2017年8月に設定されたりそなアセットマネジメントが運用する購入時手数料ゼロのインデックスファンドシリーズです。

今回解説するのは国内リートに投資するSmart-i Jリートインデックス。

先ず、Smart-i Jリートインデックスの基本情報をまとめます。

| 運用会社 | りそなアセットマネジメント |

| 設定日 | 2017年8月29日 |

| 運用形態 | インデックスファンド |

| 投資形態 | ファミリーファンド |

| ベンチマーク | 東証REIT指数(配当込み) |

| 購入時手数料 | 無 |

| 信託財産留保額 | 無 |

| 信託報酬(税込) | 0.1870% |

| 実質コスト | 0.195%(*1) |

| 純資産総額 | 45.4億円(2023.6.30時点) |

| (マザーファンド) 純資産総額 | 341.4億円(2023.1.25時点) |

| 分配金実績 | 無 |

| つみたてNISA | 対象外 |

| SBI証券ポイント還元年率 | 0.05% |

| 楽天証券ポイント還元年率 | ---%(*2) |

| マネックス証券ポイント還元年率 | 0.03% |

(*1)2023.5.25決算より

(*2)楽天証券 2022.4より投資信託保有による毎月のポイント還元は廃止され、残高が初めて一定の金額を超えたときのポイント付与に変更(一部ファンドを除く)。

投資対象

ベンチマークは東証REIT指数[配当込み]で国内の不動産投資信託証券に投資します。

*東証REIT指数は東証に上場するREIT全銘柄(約60銘柄)の時価総額加重型の指数です。

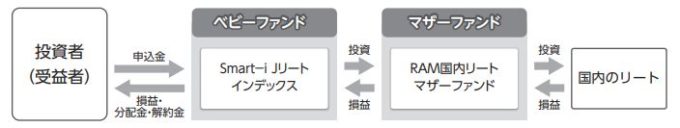

マザーファンド

Smart-i Jリートインデックスはファミリーファンド方式でマザーファンドを介して国内リートに投資します。

「RAM国内リートマザーファンド」は純資産総額341億円(2023.1.25時点)、主にラップ口座専用ファンド、適格機関投資家向けファンドが多くを占め、Smart-i Jリートインデックスは10%程度に過ぎません。

スポンサーリンク

手数料(信託報酬、実質コストなど)

Smart-i Jリートインデックスの最大の魅力は何と言っても信託報酬の低さ。

国内リートインデックスファンドとしては最低水準の0.1870%(税込)。

実質コストは0.195%(税込)。

*2018年5月の初回決算では実質コスト0.358%と信託報酬以外のコストが非常に高くなっていましたが、2期目(2019年5月)で0.224%(消費税8%)/0.228%(消費税10%)、3期目(2020年5月)で0.204%(以降消費税10%)、4期目決算(2021年5月)で0.198%、5期目決算(2022年5月)で0.197%、そして6期目決算(2023年5月)で0.195%まで下がりました。

勿論、購入時手数料無料(ノーロード)、信託財産留保額は無です。

他社 国内リートインデックスファンドとの信託報酬・実質コスト比較

東証REIT指数をベンチマークとする他社の低コスト・インデックスファンドと信託報酬・実質コストを比較します。

| ファンド | 信託報酬 | 実質コスト | |

|---|---|---|---|

| 1 | eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 0.1870% | 0.191% |

| 1 | Smart-i Jリートインデックス | 0.1870% | 0.195% |

| 3 | NZAM・ベータ日本REIT | 0.2640% | 0.271% |

| 4 | たわらノーロード国内リート | 0.2750% | 0.278% |

| 4 | <購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックス | 0.2750% | 0.276% |

| 4 | 三井住友・DC日本リートインデックス | 0.2750% | 0.332% |

| 4 | My SMT J-REITインデックス | 0.2750% | 0.281% |

| 8 | iFree J-REITインデックス | 0.3190% | 0.328% |

国内リート・インデックスファンドの中ではSmart-i JリートインデックスがeMAXIS Slim国内リートとならび信託報酬最安値、3位に0.08%ptの差をつけています。

実質コストではeMAXIS Slim国内リートに若干負けているものの、ほぼ同レベルと言って良いでしょう。

信託報酬の変更履歴

Smart-i Jリートインデックスは設定以来信託報酬引下げの実績はありません。

| 引下げ日 | 信託報酬(税込) | 備考 |

| 2017/8/29 | 0.1836% | 新規設定 |

| 2019/10/1 | 0.1870% | 消費税増税(8%-->10%) |

| ??? | ???% | ??? |

設定時は信託報酬最安値で登場、その後、同率の信託報酬でeMAXIS Slim国内リートが設定されました。

スポンサーリンク

Smart-i Jリートインデックスの運用状況(評価・人気)

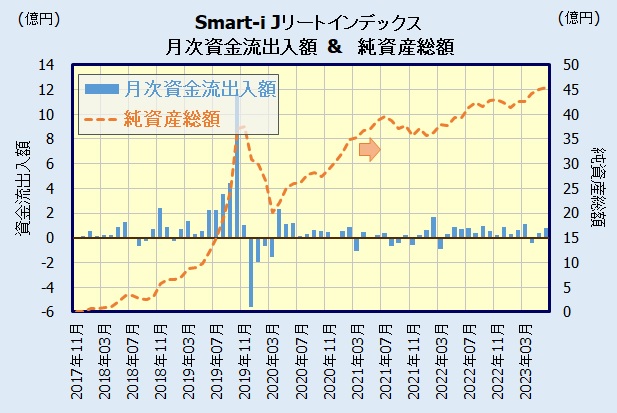

資金流出入額 & 純資産総額 (評判・人気は?)

月次資金流出入額、純資産総額からSmart-i Jリートインデックスの売れ行き・人気を見てみます。

(*)月次資金流出入額は、日々の純資産総額の増減額に騰落率を考慮して算出した概算値です。

これは国内リート全体に言える事ですが、資金流入、流出の変動が大きく、かつ資金流入自体もそう大きくありません。そして、Smart-i Jリートインデックスの資金流入も決して安定しているとは言えません。

2019年10月には10億を超える資金流入があったものの、2019年12月~2020年3月は資金流出と短期売買と思われる流出入もあります。最近は1億(/月)以下の資金流入に留まっており、資金流出の月もあります。

純資産総額も設定から6年弱で45億ですので、あまり大きくはありません。

運用状況は?

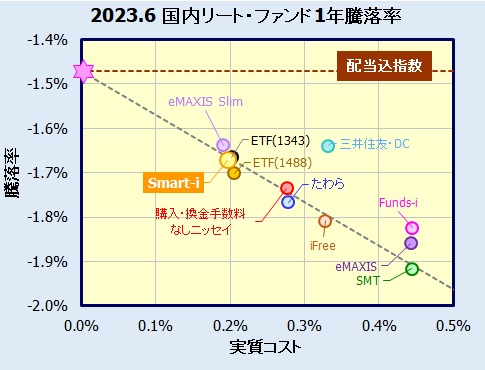

インデックスファンドではベンチマークとの乖離が小さい事がファンド評価の重要な要素です。そして、乖離がなければ、そのコストに応じた騰落率になる筈です。

*国内に投資するファンドの場合、投資する銘柄から配当があっても、それに課税されることなくファンドの資産となりますので、理想的には配当込み指数の値から決まる傾き、切片の直線上に各ファンドがプロットされなければなりません。

下図は2023年6月末日時点の実質コストに対する1年騰落率を複数のファンドでプロットしたものです。(ETF2本を含みます)

図中、茶色の点線が配当込み指数の値、

グレーの点線は、コストが0の時、配当込指数と一致し、ベンチマーク騰落率から決まる傾きの直線です。

グラフの左側(コストが低い)、上側(騰落率が高い)にあり、そしてグレーの点線上にある(乖離が少ない)ファンドが優秀なファンドという事になります。

Smart-i Jリートインデックスは概ねグレーの点線上にのっています。これは、コスト要因以外でのベンチマークとの乖離がない運用になっている事を意味します。そして、eMAXIS Slimには若干負けるものの、その低いコストに応じた高い騰落率を示しています。

*三井住友の騰落率が高くなっていますが、これはベンチマークとの乖離によるものと推測。

コロナショックでボラティリティが非常に大きかった2020年3月には大きな乖離を起こしましたが、その後の運用は安定しているようです。

Smart-i Jリートインデックスの分配金

Smart-i Jリートインデックスは分配金を出した実績はありません。

これから資産を築いていこうとする資産形成期においては分配金を出さない投資信託の方が有利です。

分配金を出すか否かは運用会社が決定しますが、多くのインデックスファンドが分配金を出さない、無分配としています。

勿論、保有するリートから出た配当はファンドの資産となり、基準価額の上昇につながります。

新規口座開設者限定のスタートアップ円定期預金、3カ月 年1.0%(税引前)、1年 年0.40%(税引前)と好金利。

さらに新規口座開設+エントリーで1,000円、1回3万円以上の入金で2,000円、最大3,000円がもらえます。

東京スター銀行 新規口座開設優遇プラン スターワン円定期預金

インターネット限定新規口座開設者優遇プラン スターワン円定期預金、1年 年0.45%(税引前)と好金利。

公式サイト(PR)東京スター銀行まとめ

Smart-i Jリートインデックスは、国内リートに投資するインデックスファンドの中ではeMAXIS Slimと並び、圧倒的に低い信託報酬が魅力のファンドです。

設定から5年近く経ち、実質コストも年々下がり、ほぼ問題ないレベルになってきました。ボラティリティの大きい時期に大きな乖離を起こした事もありますが、最近は運用も安定してきています。

懸念としては未だ資金流入が少なく、純資産総額も小さい事。

資金流入では、2019年10月31日に設定されたeMAXIS Slim国内リートインデックスに負けており、純資産総額も既に抜かれています。

販売会社

Smart-i Jリートインデックスは下記の金融機関で購入出来ます。

*主にネット証券、ネット取引での取扱いとなります。

(2023.10以降にマネックス証券のNISA口座を開設した方は2024年9月30日までNISA口座でのクレカ積立還元率2.2%[5~10万円部分も2.2%])

*通常ショッピング時は1.0%。

また投資信託保有でポイントもたまります(一部ファンドを除く)。

*マネックスカードの発行にはマネックス証券の口座開設が必要です。

公式サイト(PR)マネックス証券

また投資信託保有でTポイント、Pontaポイント、dポイントがもらえます。さらにT/Pontaポイントで投資信託を購入できます。

公式サイト(PR) SBI証券

*三井住友カード(NL)なら年会費永年無料、三井住友カード ゴールド(NL)は1年間だけでも年間100万円以上利用(一部取引は集計対象外 ※対象取引や算定期間等の実際の適用条件などの詳細は、三井住友カードのホームページを必ずご確認ください。)すれば翌年以降は利用額によらず年会費永年無料。

公式サイト(PR)三井住友カード(NL)

公式サイト(PR)三井住友カード ゴールド(NL)

Pontaポイントで投資信託の購入も可能。

また、auじぶん銀行との連携(auマネーコネクト)でauじぶん銀行普通預金金利0.1%、au Payアプリ等の連携で最大0.20%になるのも魅力。

公式サイト(PR)auカブコム証券

また、楽天キャッシュ決済でも投資信託積立が出来ます。楽天カードから楽天キャッシュへチャージすると0.5%のポイント還元。

楽天カード決済で10万円、楽天キャシュ決済で5万円、あわせて月15万円まで利用可能。

さらに、楽天ポイントで投資信託を購入できます。

公式サイト(PR)楽天証券

公式サイト(PR)楽天カード

尚、国内リートはつみたてNISAの対象ではありません。つみたてNISAで国内リートに投資したい方はバランスファンドを購入する事になります。

また、個人型確定拠出年金(iDeCo)で取扱っているのはりそな銀行のiDeCoです。

ライバルとなるファンド

Smart-i Jリートインデックス (本記事)

他の国内リートインデックスファンドとの比較、最新の人気・運用状況は下記記事を参照して下さい。

インデックスファンドの信託報酬、実質コスト、純資産総額の一覧は下記記事を参照して下さい。