米国株式の代表的指数 S&P500、そして、中小型株をも含めた指数CRSP USトータル・マーケット・インデックス、MSCI USA インベスタブル・マーケット指数との連動を目指すインデックスファンドについて純資産総額、資金流出入額、運用成績(ベンチマークとの乖離)を調査します。

S&P500は米国の代表的な企業 大型株500銘柄からなる指数で米国株式の約80%をカバーします。そして、大型株だけでなく中・小型株を含めて米国株式のほぼ100%をカバーする指数がCRSP USトータル・マーケット・インデックス、及びMSCI USA インベスタブル・マーケット指数(MSCI USA Investable Index[IMI])です。

*S&P500に類似した指数、Solactive GBS United States 500 Indexとの連動を目指す<購入・換金手数料なし>ニッセイ・S米国株式500インデックスファンドも調査対象とします。

尚、本記事では便宜上CRSP USトータル・マーケット・インデックス、MSCI USA インベスタブル・マーケット指数との連動を目指すインデックスファンドを「全米株式」、または、CRSP USトータル・マーケット・インデックスとの連動を目指すファンドは米国バンガード社ETF VTIに投資する事実上のFoFである事から「VTI」と呼ぶ場合があります。

*原則3カ月毎に更新します。

[最終更新日:2024.4.3]全て最新の情報に更新。

*本記事は原則2024年3月末日時点の情報に基づき記載しています。

ベンチマークとの乖離は、月報・運用報告書に記載されていますが、その値を他社のファンドと比較する事は出来ません。各社、同じベンチマークでも、配当込・除く、配当課税有無、円換算レートなどの影響でベンチマーク騰落率がファンドにより異なるからです。そこで、 本サイトでは騰落率とコストの関係からベンチマークとの乖離を評価していきます。

スポンサーリンク

見出し

米国株式インデックス S&P500、CRSP USトータル・マーケット・インデックスはNISAつみたて投資枠で投資可能

S&P500、CRSP USトータル・マーケット・インデックスはNISA(つみたて投資枠)の指定インデックスとなり、つみたて投資枠で投資・購入出来ます。

*上記ベンチマーク連動型インデックスファンドでも必ずしもNISA(つみたて投資枠)で購入出来るとは限りません。

MSCI USA インベスタブル・マーケット指数は指定インデックスではありませんので、同指数との連動を目指すeMAXIS Slim全米株式は成長投資枠のみで投資が可能です。

また、Solactive GBS United States 500 Indexとの連動を目指す<購入・換金手数料なし>ニッセイ・S米国株式500インデックスファンドも成長投資枠のみです。

次章で本記事で比較・対象とするファンドの一覧表を示しますが、ここにNISAつみたて投資枠対象ファンドにはつみたて投資枠とマークをつけてあります。

*つみたて投資枠の対象商品は、成長投資枠でも購入する事が出来ます。

(一部ファンドを除く。また金融機関によってはつみたて投資枠専用としている場合もあります)

*下表以外にもつみたて投資枠対象の米国株式ファンドがあります。

比較した米国株式(S&P500、全米株式)インデックスファンドの信託報酬・純資産総額

ステート・ストリートS&P500インデックス・オープンが信託報酬最安値で2024年1月11日に新規設定されました。

つみたてiシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンドが期間限定の信託報酬最安値で2023年11月17日に新規設定されました。

比較したファンド、及び、その信託報酬・実質コスト、2023年12月末時点の純資産総額を下表にまとめます。(信託報酬の低い順に並べてあります)

*全て為替ヘッジ無。

*信託報酬・実質コストは税込み。

*つみたて投資枠はNISAつみたて投資枠対象ファンド(2024.3末時点)。

| ファンド | 信託報酬 (実質コスト) | 設定日 | 純資産総額 (億円) |

| S&P500 | |||

| ステート・ストリート・S&P500インデックス | 0.07480% (決算前) | 2024/1/11 | 0.1 |

| つみたて投資枠 楽天・S&P500インデックス・ファンド | 0.0770% (決算前) | 2023/10/27 | 1,307 |

| つみたて投資枠 つみたてiシェアーズ米国株式(S&P500) | 0.09072% (決算前) [2026.5.7まで] 0.0586% | 2023/11/17 | 19.7 |

| つみたて投資枠 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 0.09372% (0.106%) | 2018/7/3 | 41,202 |

| つみたて投資枠 たわらノーロードS&P500 | 0.09372% (0.135%) | 2023/3/30 | 206.9 |

| つみたて投資枠 はじめてのNISA・米国株式(S&P500) | 0.09372% (決算前) | 2023/7/10 | 63.1 |

| つみたて投資枠 SBI・V・S&P500インデックス | 0.0938% (0.104%) | 2019/9/26 | 15,246 |

| つみたて投資枠 iシェアーズ米国株式(S&P500)インデックス・ファンド | 0.0938% (0.102%) | 2013/9/3 | 396.2 |

| つみたて投資枠 SMBC・DCインデックスファンド(S&P500) | 0.0968% (0.152%) | 2020/7/22 | 537.9 |

| つみたて投資枠 My SMT S&P500インデックス | 0.0968% (0.291%) | 2022/3/29 | 296.3 |

| つみたて投資枠 iFree S&P500インデックス | 0.1980% (0.215%) | 2017/8/31 | 2,035 |

| つみたて投資枠 つみたて米国株式(S&P500) | 0.2200% (0.235%) | 2020/3/6 | 402.3 |

| つみたて投資枠 NZAM・ベータ S&P500 | 0.2200% (0.287%) | 2020/2/13 | 22.8 |

| つみたて投資枠 Smart-i S&P500インデックス | 0.2420% (0.301%) | 2020/7/29 | 186.8 |

| つみたて投資枠 eMAXIS S&P500インデックス | 0.3300% (0.345%) | 2020/12/14 | 641.0 |

| つみたて投資枠 SSGA米国株式インデックス・ファンド | 0.4950% (0.537%) | 2017/9/29 | 962.2 |

| つみたて投資枠 農林中金<パートナーズ>つみたてNISA米国株式 S&P500 | 0.4950% (0.564%) | 2017/12/19 | 224.6 |

| CRSP USトータル・マーケット・インデックス[全米株式] | |||

| つみたて投資枠 PayPay投資信託インデックス アメリカ株式 | 0.0806% (決算前) | 2023/3/22 | 11.5 |

| つみたて投資枠 SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 0.0938% (0.110%) | 2021/6/29 | 2,464 |

| つみたて投資枠 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 0.1620% (0.186%) | 2017/9/29 | 14,442 |

| MSCI USA インベスタブル・マーケット指数[全米株式] | |||

| eMAXIS Slim全米株式 | 0.09372% (決算前) | 2023/9/15 | 96.1 |

| Solactive GBS United States 500 Index | |||

| <購入・換金手数料なし>ニッセイ・S米国株式500インデックス | 0.05775% (決算前) | 2023/11/13 | 32.9 |

最新の信託報酬・実質コスト等は下記記事を参照して下さい。

米国株式の各指数について詳しく知りたい方は下記記事をご覧ください。

スポンサーリンク

S&P500連動型インデックスファンド

S&P500との連動を目指すインデックスファンドは、設定から6年弱のeMAXIS Slim米国株式(S&P500)が純資産総額でトップです。

2020.5.28に1,000億円、2021.7.2に5,000億円、そして2022.2.10には1兆円、2023.5.1には2兆円、2023.12.20には3兆円、2024.3.21には4兆円を突破しました。

尚、受益者還元型信託報酬により、5,000億、10,000億を超えた部分については上表記載の値より僅かながら低い信託報酬が適用されています。

2024年3月末日時点の純資産総額は41,202億円で、今回比較する米国株式インデックスファンドの中で最も純資産総額の大きいファンドです。

また5期目決算を迎え実質コストも0.106%と非常に低くなっています。

そして、2019年9月26日に低コストで設定されたSBI・V・S&P500インデックス・ファンド、設定から僅か1年3カ月後の2020.12.24に1,000億、2023.6.29には1兆円を超えました。

2023年10月27日に設定されたばかりの楽天・S&P500インデックス・ファンド、2023年12月1日には早くも信託報酬を引下げ、楽天証券1社だけの販売ながら純資産総額 1,307億円です。

2023年11月27日には、期間限定で信託報酬最安値(2026.5.7まで)となるつみたてiシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンドが設定されました。現時点ではマネックス証券、1社のみでの取扱いです。

たわらノーロードS&P500、初回決算が公表され実質コスト0.135%(*)、若干信託報酬以外のコストが高くなっています。

*約半年の決算期間の値を1年に換算

Smart-i S&P500インデックス、初回決算で実質コスト 1.003%(*)と非常に高くなっていましたが、2期目0.385%、3期目では0.301%と大幅に低くなりました。

*約11カ月の決算期間の値を1年に換算。

eMAXIS Slimと(当時)同一信託報酬で2022年3月に設定されたMy SMT S&P500インデックス、三井住友信託銀行に加え2023.9.25から松井証券で、さらにその後マネックス証券、auカブコム証券、SBI証券での取扱いが開始されました。

尚、初回決算の結果が出ましたが、信託報酬以外のコストが高くなっています。

2024年1月11日にステート・ストリートS&P500インデックス・オープンが信託報酬最安値で新規設定されました。ただ、取扱い会社が松井証券、auカブコム証券のみで、かつNISA(つみたて投資枠)対象でもありません。

全米株式 [CRSP USトータル・マーケット・インデックス/VTI] 楽天・全米株式/SBI・V ・全米株式インデックス・ファンド

米国バンガード社のETF VTIに投資し、CRSP USトータル・マーケット・インデックスとの連動を目指すインデックスファンドは楽天インデックス・シリーズの一つ、楽天・全米株式インデックス・ファンド。

2020.5.27には1,000億円、2023.6.20には1兆円を超えました。2020.5.29に純資産総額でeMAXIS Slim米国株式(S&P500)に抜かれるものの、依然、人気のあるファンドです。

そして、2021年6月29日に設定され同じくVTIに投資するSBI・V・全米株式インデックス・ファンド。

信託報酬では楽天・全米株式インデックス・ファンドが0.162%なのに対し、SBI・V・全米株式インデックス・ファンドは0.0938%と圧倒的に低コスト、実質コストも十分低くなっています。

設定から3年弱で純資産総額2,461億円と当初SBI証券1社の販売にもかかわらず人気を集めています(現在はauカブコム証券、松井証券、ソニー銀行などでも取扱い)。

尚、2023.3末には信託報酬最安値でPayPay投資信託インデックス アメリカ株式が設定されました。ただ、純資産総額は未だ11億です。

全米株式 [MSCI USA インベスタブル・マーケット指数] eMAXIS Slim全米株式

MSCI USA インベスタブル・マーケット指数との連動を目指すeMAXIS Slim全米株式が2023.9.15に新規設定されました。

MSCI USA インベスタブル・マーケット指数は、米国市場の大型・中型、そして小型株をも含み、CRSP USトータル・マーケット・インデックスよりは構成銘柄数が少ないものの、過去の実績では概ね同等のパフォーマンスを残しています。

[Solactive GBS United States 500 Index] <購入・換金手数料なし>ニッセイ・S米国株式500インデックスファンド

S&P500に類似した指数、Solactive GBS United States 500 Indexとの連動を目指す<購入・換金手数料なし>ニッセイ・S米国株式500インデックスファンドが2023.11.13に新規設定されました。

信託報酬0.05775%と、ここで比較対象とした米国株式インデックスファンドの中で最安値です。

スポンサーリンク

資金流出入額 【米国株式 S&P500/全米株式(VTI)インデックスファンド・人気ランキング】

2024年1~3月の概算の月次資金流出入額(*)3カ月合計、及び2023年累計(1~12月)を見てみます。

2024年1~3月の資金流出入額が大きい順にならべてあります。

どのファンドが多く購入されているかの人気ランキングになりますが、純資産が増える事は、それだけ安定した運用にもつながりますし、繰上償還のリスクも減ります。

ただの人気ランキングとしてではなく、ファンド選択の重要な指標の一つとしてみて下さい。

(*)月次資金流出入額は、日々の純資産総額の増減額に騰落率を考慮して算出。

例えば、3月5日の日次資金流出入額は

(3月5日の純資産総額) - (3月4日の純資産総額) x (日次騰落率 + 1)で計算し、

これを1カ月分足して月次資金流出入額としています。

| 2024年1~3月 | 2023年累計 (1~12月) | |||

| 順位 | ファンド | (億円) | 順位 | (億円) |

| 1 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 5,460.7 | 1 | 7,518.0 |

| 2 | 楽天・S&P500インデックス・ファンド | 1,050.5 | 8 | 136.8 |

| 3 | SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 790.0 | 2 | 2,374.2 |

| 4 | iFree S&P500インデックス | 348.2 | 5 | 380.1 |

| 5 | 楽天・全米株式インデックス | 251.9 | 3 | 2,159.1 |

| 6 | たわらノーロードS&P500 | 142.1 | 15 | 44.4 |

| 7 | My SMT S&P500インデックス | 131.0 | 11 | 78.4 |

| 8 | つみたて米国株式(S&P500) | 127.1 | 9 | 132.4 |

| 9 | SMBC・DCインデックスファンド(S&P500) | 107.5 | 6 | 196.0 |

| 10 | eMAXIS S&P500インデックス | 94.8 | 10 | 91.4 |

| 11 | SBI・V・全米株式インデックス | 74.3 | 4 | 390.7 |

| 12 | Smart-i S&P500インデックス | 58.0 | 16 | 20.5 |

| 13 | iシェアーズ米国株式(S&P500)インデックス・ファンド | 54.8 | 12 | 78.4 |

| 14 | はじめてのNISA米国株式(S&P500) | 49.4 | 21 | 3.4 |

| 15 | SSGA米国株式インデックス・ファンド | 32.7 | 7 | 170.6 |

| 16 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ・S米国株式500インデックスファンド | 23.6 | 18 | 6.3 |

| 17 | つみたてiシェアーズ米国株式(S&P500)インデックス・ファンド | 13.8 | 20 | 4.0 |

| 18 | eMAXIS Slim全米株式 | 11.2 | 14 | 48.0 |

| 19 | 農林中金<パートナーズ>つみたてNISA米国株式 S&P500 | 5.6 | 13 | 61.7 |

| 20 | PayPay投資信託インデックス アメリカ株式 | 4.1 | 19 | 5.5 |

| 21 | NZAM・ベータ S&P500 | 1.0 | 17 | 13.5 |

| 22 | ステート・ストリートS&P500インデックス・オープン | 0.1 | --- | --- |

人気のS&P500、全米株式などの米国株式ですが、

2024年1~3月期は、

突出して多くの資金を集め断トツの1位がeMAXIS Slim米国株式(S&P500)、2023年も1位です。

そして、2位には設定されて間もない楽天・S&P500インデックス・ファンドが入っています。

4位 iFree S&P500インデックス

2023.9.15設定のeMAXIS Slim全米株式、18位とあまり売れていません。

また超低コストの<購入・換金手数料なし>ニッセイ・S米国株式500インデックスファンドも16位です。

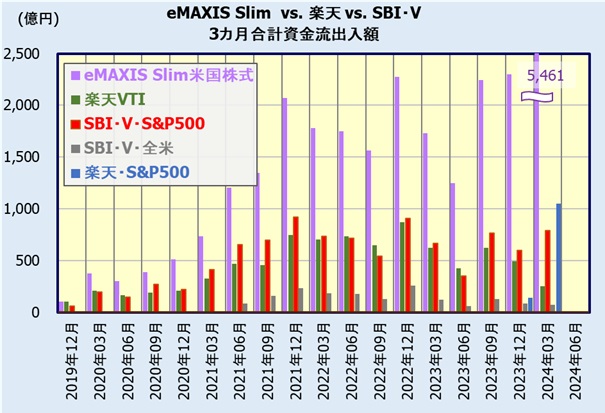

eMAXIS Slim米国株式(S&P500) vs. SBI・V・S&P500/全米株式 vs. 楽天・全米株式(楽天・VTI) /楽天・S&P500 の比較

米国株式インデックスファンドで人気の5本、eMAXIS Slim米国株式(S&P500)、楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・VTI)、SBI・V・S&P500インデックス、SBI・V・全米株式インデックス・ファンド、そして楽天・S&P500インデックス・ファンドの資金流出入額を比較します。

資金流入額は3カ月合計でプロットします。

*各年の1~3月、4~6月、7~9月、10~12月期、それぞれの資金流出入額の合計

総じて全米株式よりもS&P500の方が売れています。

以下、2024年1~3月期のランキング順にコメントします。

1位 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

1位はS&P500との連動を目指すeMAXIS Slim米国株式(S&P500)。

毎月大きな資金流入があり、最近は(ほぼ)毎月500億円以上、

そして2024年1~3月期は新NISAがスタートした事もあって、1月 2,091億、2月 1,817億、3月 1,554億と巨額の資金を集めています。

2019年12月以降、楽天・全米株式インデックス・ファンドを抜いて1位の座をキープしています。

2位 楽天・S&P500インデックス・ファンド

2023年10月27日設定の新しいファンド、しかも楽天証券1社の販売ながら、早くも人気を集め2位になっています。

楽天証券では本ファンドに対してポイントを付与するなど力を入れている事もあり、2024年1月 400億、2月 389億、3月 262億とeMAXIS Slimには及ばないものの、十分巨額の資金流入です。

3位 SBI・V・S&P500インデックス

2019年9月に設定されたファンドですが、設定当初から大きな人気を集めているのがSBI・V・S&P500インデックス。

eMAXIS Slim米国株式(S&P500)の半分以下ですが十分巨額の資金流入です。

当初、販売会社がSBI証券 1社だけでしたが、2020.4以降、マネックス証券、岡三オンライン、auカブコム証券、SMBC日興証券(ダイレクトコース)、松井証券・・・と増えてきています。

後は楽天証券が取り扱えば、資金流入もますます大きくなると思いますが。

ただ、新NISA開始による資金流入の増大は見られません。

[この間の4位にiFree S&P500インデックスが入ります]

5位 楽天・全米株式インデックス・ファンド (楽天・VTI)

*従来、「楽天・バンガード・ファンド」シリーズと呼ばれていましたが、2023年1月より「楽天インデックス・シリーズ」に変更になりました。

設定来、人気を集めているのが楽天インデックス・シリーズの一つである楽天・全米株式インデックス・ファンド、愛称、楽天・VTI。

設定当初からほぼ毎月10億以上、2022年以降は100~300億(/月)程度の巨額の資金流入が続いています。

ただ、新NISAの始まった2024年1~3月期は、それまでより減少しています。

[この間の5本のファンドが入ります]

11位 SBI・V・全米株式インデックス・ファンド

SBI証券を中心とした限られた販売会社だけにも関わらず2023年は4位、しかし、2024.1-3月期は11位に沈んでいます。

本ファンドも新NISAで増えていません。

スポンサーリンク

S&P500/全米株式のリターン比較。実質コスト(信託報酬+α)が騰落率に反映されているか?ベンチマークとの乖離は?

米国ETF S&P500(VOO) / 全米株式(VTI)の騰落率(年率リターン)比較 ~長期間の比較~

S&P500との連動を目指すバンガード社 ETF VOO、CRSP USトータル・マーケット・インデックスとの連動を目指すETF VTIの長期のパフォーマンスを比較します。

2024.3末日時点の直近10年間の円ベースでの年率リターン、リスク、シャープレシオです。

*VOO/VTIは分配金10%課税後再投資した場合の終値での円換算騰落率。(終値は米国Yahoo Finance、分配金は米国Vanguard社サイトより引用)

*シャープレシオは無リスク資産のリターン0で計算

| インデックス(ETF) | 年率 リターン | 年率 リスク | シャープ レシオ |

| S&P500 [VOO] | 17.24% | 16.78% | 1.03 |

| CRSP USトータル・マーケット(全米株式) [VTI] | 16.59% | 17.19% | 0.97 |

この10年間では若干S&P500が勝っていますが、そう大きな差ではありません。ほぼ互角と言っても良いでしょう。

尚、各米国株式指数の詳細、パフォーマンス比較は下記記事をご覧ください。

参考記事米国株式(アメリカ株)インデックスファンド、そのベンチマーク(指数)を解説、比較。

インデックスファンドでのS&P500 / 全米株式(VTI)の騰落率(年率リターン)比較 ~短期での比較~

次に実際のインデックスファンドで期間別のリターンを比較します。

*参考までに全世界株式(MSCI ACWI、eMAXIS Slim全世界株式オルカン)、先進国株式(MSCI KOKUSAI、eMAXIS Slim先進国株式)のデータも記載。

*1年以上の騰落率は年率で表記

[スマホの方は横にスクルールしてご覧ください]

| インデックス (ファンド) | 3カ月 騰落率 | 6カ月 騰落率 | 1年 騰落率 | 3年 騰落率 | 5年 騰落率 |

| S&P500 (eMAXIS Slim) | 17.6% | 24.5% | 49.0% | 23.6% | 22.2% |

| CRSP USトータル・ マーケット[VTI] (楽天・全米株式) | 16.8% | 24.2% | 48.2% | 21.4% | 21.2% |

| MSCI ACWI (eMAXIS Slim) | 15.3% | 21.6% | 41.1% | 18.9% | 18.2% |

| MSCI KOKUSAI (eMAXIS Slim) | 15.9% | 22.8% | 43.6% | 21.3% | 19.9% |

直近5年では、

S&P500 >= CRPS USトータル・マーケット > 先進国株式 > 全世界株式(オルカン)

の順に騰落率が高くなっています。

ここ数年の米国株式の強さがわかります。

今後も米国の強さが続くかどうかはわかりませんが・・・。

スポンサーリンク

ベンチマークとの乖離

S&P500、及び全米株式(VTI/CRSP)との連動を目指す各インデックスファンドのベンチマークとの乖離を調べます。

騰落率と実質コストの関係から乖離を評価します。

*騰落率は各ファンドの基準価額から管理人が独自に計算した結果。

*ベンチマーク値(S&P500/CRSP US Total Market Index)もプロット。米国S&P Dow Jones Indices社/CRSPサイトのデータを引用、さらに三菱UFJ銀行の為替レートを使って管理人が独自に円換算。

*実質コストに対する騰落率を見ていきますが、期中に信託報酬の変更があったファンドは、その期間に応じて按分した実質コストを用います。(期中平均コストは基準価額の変動を考慮せず)

米国ETF Vanguard VOO/VTIのデータもプロットします。

*VOO/VTIは分配金10%課税後再投資した場合の終値での円換算騰落率。(終値は米国Yahoo Finance、分配金は米国Vanguard社サイトより引用)

騰落率とコストの関係は、理想的には配当課税を適切に考慮したインデックス(指数)騰落率(これを「真のインデックス」と定義)から決まる傾き、切片の直線になります。ただ、外国株式の場合、「真のインデックス」騰落率がわかりませんので、管理人の主観で図中グレーの点線を引き「真のインデックス」(推定値)をピンクの星印で示しています。

*S&P社は配当課税を考慮したネット指数も出していますが、配当課税は日本に対して適切なものではありません。経験上、「真のインデックス」は配当課税を考慮しないグロスとネットの中間にあると思われます。

(注)本評価では、多くのファンドがベンチマークとの乖離がないであろうとの仮定・前提のもと、この「多くのファンド」から外れた騰落率を示すものを「乖離」と判定します。評価方法やインデックスの詳細については下記記事をご覧ください。

S&P500連動型インデックスファンドのベンチマークとの乖離

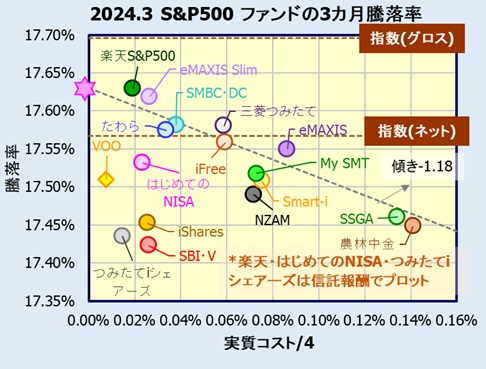

3カ月騰落率

先ずは直近の運用状況を評価する為、2024.3末日時点の3カ月騰落率を見てみます。

3カ月と短期間の評価ですが、SBI・V、iSharesの2本がマイナス側に乖離しているように見えます。これは、それぞれの投資先ETF VOO/IVV(IVVは図示せず)がマイナス乖離した為と思われます。

*VOO、IVVとも3月末に分配金を出していますが、この影響でしょうか?

設定から間もない楽天・S&P500インデックス・ファンド、(信託報酬でプロットしていますが)概ね、その低いコストに応じた高い騰落率になっています。

*ただ日次、月次で見ると未だ若干不安定なところもあります。それでも徐々にベンチマーク通りの運用になっているように見えます。

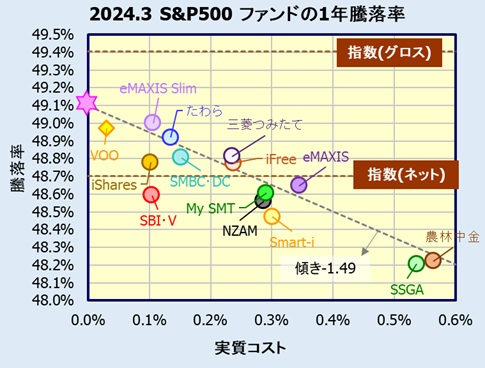

1年騰落率

次に2024.3末日時点の1年騰落率と実質コストの関係です。

*あくまで図中グレーの点線は管理人の主観でひいたものです。

1年になると、多くのファンドがコストに応じた騰落率を示すようになります。これはコスト要因以外でのベンチマークとの乖離がない運用になっている事を意味します。

そして、順当に低コストのeMAXIS Slimの騰落率が最も高くなっています。

尚、SBI・V・S&P500インデックスですが、本サイトが定義するベンチマーク値(真のインデックス)に対してマイナス乖離が見られます。今期は+49%と好調な相場で、現金比率の高さ(といっても0.4%程度ですが)が不利に働いたためと推測。

Smart-iも若干マイナス乖離しているように見えます。

*勿論、SBI・V、Smart-iなどがベンチマーク通りで、他のファンドがプラス乖離という可能性も否定はできませんが。

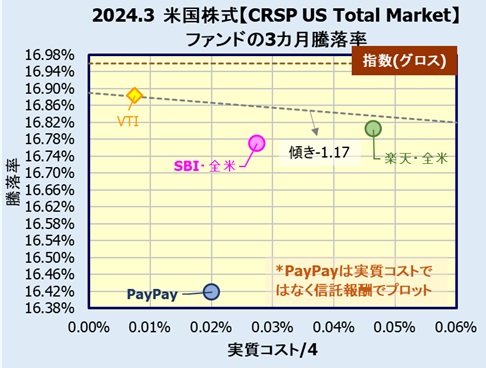

CRSP USトータル・マーケット・インデックス連動型[全米株式/VTI]インデックスファンドのベンチマークとの乖離

CRSP USトータル・マーケット・インデックスとの連動を目指すインデックスファンドは、楽天・全米株式インデックス・ファンド、SBI・V・全米株式インデックス・ファンド、PayPay投資信託インデックス アメリカ株式はの3本しかありません。

そこで、主に投資先ETF バンガード VTIと比較する事でベンチマークとの乖離を評価します。

*VTIはベンチマークとの乖離がないという前提での評価(図中グレーの点線はVTIを基準に描いています。VTI騰落率から決まる傾き・切片の直線です)

3カ月騰落率

先ずは2024.3末日時点の3カ月騰落率。

直近3カ月だと、楽天・VTIの方がSBI・VよりVTIに近く、騰落率も高くなっています。

尚、PayPay投資信託インデックス アメリカ株式は大きくマイナス乖離、あるいは信託報酬以外のコストが非常に高くなっている可能性があります。

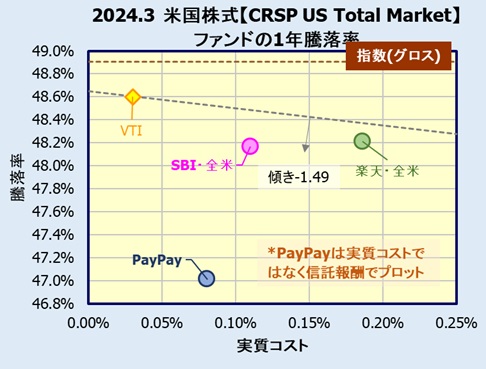

1年騰落率

次に2024.3末日時点の1年騰落率。

1年騰落率では、両者ともVTIに対してコスト要因以外にマイナス側に乖離しているように見ますが、乖離幅が小さい楽天・VTIはコストが高いにもかかわらずSBI・Vより僅かに高い騰落率を示しています。

PayPay投資信託インデックス アメリカ株式は1年騰落率でもマイナス乖離しています。

(注意)以上の評価は、一部管理人の主観を含みます。

また1年と3カ月ではグラフのスケールが異なり、3カ月はより細かく乖離を評価しています。

スポンサーリンク

おすすめの米国株式(S&P500/全米株式(VTI)インデックスファンド(投資信託)は?

(注)「おすすめ」というのは必ず利益が出るという意味ではありません。他の類似ファンドに比べ、同等以上の成績を残すであろうと管理人の主観・推測で選んだものです。最終的なファンドの選択はご自身の判断で行ってください。

S&P500

(概ね)最低水準の信託報酬で今最も売れている

そのコストの低さに応じた高い騰落率となっており、ベンチマークとの乖離がない安定した運用が魅力のファンドです。

勿論、SBI・V・S&P500インデックスも有力な選択肢の一つです。バンガード社 ETF VOOに魅力を感じる方におすすめ。

そして、楽天証券で購入される方限定になりますが、

も徐々にベンチマークとの乖離も小さくなり、今後、おすすめできるファンドとなる事でしょう。

CRSP USトータル・マーケット・インデックス連動型[全米株式/VTI]

CRSP USトータル・マーケット・インデックス、そしてVTIに気軽に投資できるファンド。

より長期の実績があるのは楽天・全米株式インデックス・ファンド。

初回決算では実質コストが高めでしたが、徐々に下がり4期目決算以降は「信託報酬以外のコスト」という点では問題なくなりました。そして小型株を含めて投資したい、そのベンチマークに拘りがあり米国ETF VTIへの直接投資の代わりとして、NISA(つみたて投資枠)等で購入したい方にはお勧め。

設定から3年弱のSBI・V・全米株式インデックス・ファンドは、その信託報酬・実質コストの低さが魅力。

両ファンドの優劣の判断は難しいところもあり、現時点では保留とします。

販売会社

ここで取り上げた米国株式インデックスファンドは主に下記ネット証券を中心に販売されています。

*一部ファンドはNISAつみたて投資枠の対象外です。

*SBI・V・全米株式はSBI証券、松井証券、auカブコム証券、SVI・V・S&P500はSBI証券、マネックス証券、松井証券、auカブコム証券、楽天・S&P500は楽天証券のみなど、一部ファンドは下記ネット証券でも取扱っていない場合があります。

(2023.10以降にマネックス証券のNISA口座を開設した方は2024年9月30日までNISA口座でのクレカ積立還元率2.2%[5~10万円部分も2.2%])

*通常ショッピング時は1.0%。

また投資信託保有でポイントもたまります(一部ファンドを除く)。

*マネックスカードの発行にはマネックス証券の口座開設が必要です。

公式サイト(PR)マネックス証券

また投資信託保有でTポイント、Pontaポイント、dポイントがもらえます。さらにT/Pontaポイントで投資信託を購入できます。

公式サイト(PR) SBI証券

*三井住友カード(NL)なら年会費永年無料、三井住友カード ゴールド(NL)は1年間だけでも年間100万円以上利用(一部取引は集計対象外 ※対象取引や算定期間等の実際の適用条件などの詳細は、三井住友カードのホームページを必ずご確認ください。)すれば翌年以降は利用額によらず年会費永年無料。

公式サイト(PR)三井住友カード(NL)

公式サイト(PR)三井住友カード ゴールド(NL)

Pontaポイントで投資信託の購入も可能。

また、auじぶん銀行との連携(auマネーコネクト)でauじぶん銀行普通預金金利0.1%、au Payアプリ等の連携で最大0.20%になるのも魅力。

公式サイト(PR)auカブコム証券

また、楽天キャッシュ決済でも投資信託積立が出来ます。楽天カードから楽天キャッシュへチャージすると0.5%のポイント還元。

楽天カード決済で10万円、楽天キャシュ決済で5万円、あわせて月15万円まで利用可能。

さらに、楽天ポイントで投資信託を購入できます。

公式サイト(PR)楽天証券

公式サイト(PR)楽天カード

また、個人型確定拠出年金(iDeCo)では、楽天・全米株式インデックスファンドを楽天証券 iDeCo、

eMAXIS Slim米国株式(S&P500)はマネックス証券 iDeCo、SBI証券 iDeCo(セレクトプラン)

、

そして、松井証券 iDeCoでは両方のファンドを取扱っています。

他のアセットクラスの最新の情報・結果は下記記事を参照して下さい。

米国株式(S&P500/CRSP USトータル・マーケット)インデックスファンド(本記事)

国内株式(JPX日経インデックス400)インデックスファンド