NASDAQ100を対象、あるいはベンチマークとし、カバードコール戦略で運用する米国ETF QYLD/JEPQ、そして、これらETFに投資する国内ETF、投資信託について評価します。

[最終更新日:2025.8.19]初版

本記事は原則2025.7末時点の情報に基づき記載しています。

スポンサーリンク

見出し

カバードコール戦略とは (カバコ)

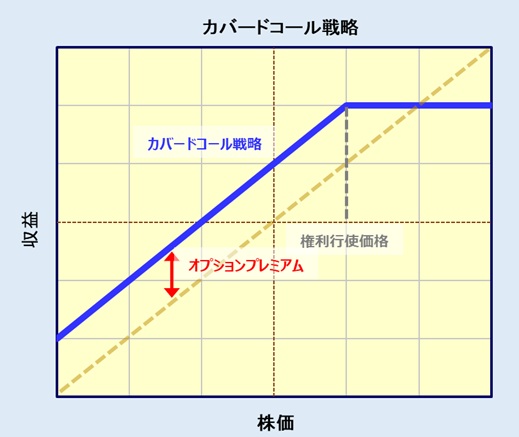

カバードコール戦略(カバコ)とは、株などの特定の資産を有し、その資産のコール・オプションの売りを行う戦略です。

コール・オプションとは、事前に決められた権利行使価格で資産を買う権利です。売り手は買い手からオプション・プレミアムを得ることが出来ます。

尚、買い手は権利を放棄する事も出来ますが、権利を行使した場合は売り手は拒否できません。

これにより、下図のように原資産の価格が権利行使価格を上回る局面では、その収益は権利行使価格+オプションプレミアムに限定されます。

一方、原資産の下落局面では、オプションプレミアム分、原資産の損失より軽減されます。

要は、上昇局面での値上がり益を限定・放棄し、オプションプレミアムによるインカムを獲得する戦略という事になります。

*オプション取引はなかなか難しく、管理人自身もまだ十分に理解できていない点が多々ある中で記事を書いております。あらかじめご了承ください。

NASDAQ100にカバードコール戦略を適用したETF、ファンド

インデックス型ETF QYLD、アクティブ型ETF JEPQ

NASDAQ100を原資産として、カバードコール戦略を適用したETF、ファンドには、

- Global X NASDAQ100 Covered Call ETF 【QYLD】:米国ETF

- グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF 【2865】 :東証上場ETF (以下、グローバルETF2865と略して表記する場合があります)

- 一歩先いくNASDAQ-100 毎月カバコ戦略(QYLD) : (非上場)国内投資信託 (以下、大和一歩QYLDと略して表記する場合があります)

上記3本はCboe NASDAQ-100 BuyWrite V2 Indexをベンチマークとしたインデックス型ETF/インデックスファンドになります。

そして、インデックス型ではありませんが、米国大型成長株の保有とオプションを組合わせて、NASDAQ100よりもボラティリティを抑えつつ、NASDAQ100の値上がり益の恩恵を一定程度享受するよう運用するアクティブ型ETF、および本ETFに投資する国内投資信託として、

- JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF【JEPQ】: 米国ETF

- 楽天・米国成長株式・プレミアム・インカム・ファンド(毎月決算型): JEPQに投資する(非上場)国内投資信託

(以下、楽天JEPQと略して表記する場合があります)

がラインアップされています。

QYLD、JEPQ、東証ETF 2865、一歩先いくNASDAQ-100/ 楽天・JEPQの基本情報

米国ETF 【QYLD / JEPQ】

| NASDAQ100 Coverd・Call ETF 【QYLD】 | JPMorgan NASDAQ Equity Premium Income ETF 【JEPQ】 | |

| 運用会社 | Global X | J.P.Morgan |

| 設定日 | 2013年 12月11日 | 2022年 5月3日 |

| 運用形態 | インデックス | アクティブ |

| ベンチマーク | Cboe NASDAQ-100 BuyWrite V2 Index | NASDAQ100 |

| コールオプション | ATM 100%Coverage (*1) | OTM 最大20%のELN (*2) |

| 経費率 | 0.60% | 0.35% |

| 純資産総額 (2025.6.30時点) | $8.3 bil (約1.2兆円) | $27.8 Bil (約4.1兆円) |

| 最低売買額 (2025.8時点) | $17程度 2,600円 程度 | $55程度 8,300円 程度 |

| 分配金 | monthly | monthly |

| NISA (つみたて投資枠) | 対象外 | 対象外 |

| NISA (成長投資枠) | 対象外 | 対象外 |

(*1)原資産の価値の100%を対象にコールオプションを売却。権利行使価格は市場価格と等しいAt The Money(ATM)

(*2)最大20%のELN(株式連動債)を通して、権利行使価格が市場価格より高いOUT of The Moneyでのコールオプション。

スポンサーリンク

国内ETF / (非上場)投資信託 【2865 / 一歩先いく / 楽天・JEPQ】

[スマホの方は横にスクロールしてご覧下さい]

| グローバルX NASDAQ100・ カバード・コール ETF 【2865】 | 一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略 (QYLD) | 楽天・米国成長株式・ プレミアム ・インカム ・ファンド (毎月決算型) [楽天・JEPQ] | |

| 運用会社 | Global X | 大和AM | 楽天投信投資顧問 |

| 種類 | 東証上場ETF | 非上場投資信託 | 非上場投資信託 |

| 設定日 | 2022年 9月28日 | 2024年 3月17日 | 2025年 8月14日 |

| 信託期間 | 無期限 | 2034年 3月17日 | 2035年 8月14日 |

| 運用形態 | インデックスファンド | アクティブファンド | |

| 投資先ETF | QYLD | JEPQ | |

| ベンチマーク | Cboe NASDAQ-100 BuyWrite V2 Index | 無 | |

| 購入時手数料 | --- | 販売会社が決定 (主要ネット証券は無料) | 無 |

| 信託財産留保額 | --- | 無 | 無 |

| 信託報酬(税込) *投資先ETF経費率含 | 0.6275% | 0.6825% | 0.658% |

| 実質コスト | 0.651% (*1) | 1.138% (*2) | ---% (決算前) |

| 純資産総額 (2025.7.31時点) | 306.2億円 | 2.3億円 | (設定前) |

| 最低売買額 | 1,100円 程度 (2025.8時点) | 100円 (主要ネット証券) | |

| 決算 | 毎月10日 | 毎月19日 | 毎月15日 |

| 分配金実績 | 有 | 有 | (設定前) |

| 外国税額控除 (二重課税調整) | 対象 | 対象(*4) | 対象 |

| NISA (つみたて投資枠) | 対象外 | 対象外 | 対象外 |

| NISA (成長投資枠) | 対象外 | 対象外 | 対象外 |

| SBI証券 ポイント還元年率 | --- | 0.03% | |

| 楽天証券 ポイント還元年率 | --- | ---%(*3) | |

| マネックス証券 ポイント還元年率 | --- | 対象外 | (取扱無) |

| 松井証券 ポイント還元年率 | --- | (取扱無) | (取扱無) |

(*1)2865の実質コストは2025.3, 2024.9の1年間の決算での営業費用合計

(*2)一歩先いくの実質コスト2025.3, 2024.9の1年間の決算より

(*3)楽天証券 2022.4より投資信託保有による毎月のポイント還元は廃止され、残高が初めて一定の金額を超えたときのポイント付与に変更(一部ファンドを除く)。

(*4)運用会社に電話で確認

スポンサーリンク

QYLD / JEPQのパフォーマンス評価 ~NASDAQ100(QQQ)との比較~

先ずは米国ETF QYLD / JEPQのパフォーマンスを、NASDAQ100と比較しつつ評価します。

*NASDAQ100としてInvesco社ETF QQQの価格を使用します。

NASDAQ100(QQQ)とQYLD/JEPQの月次騰落率の比較(米ドルベース)

*各ETFの終値は米国Google Finance、分配金は運用会社サイトより引用。

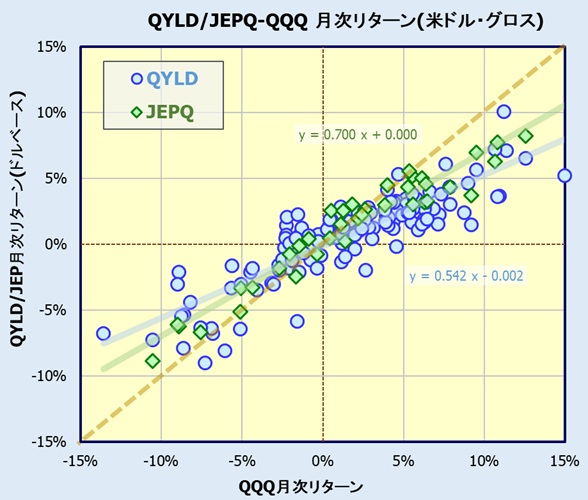

カバードコール戦略の特性を見る為、月次騰落率をNASDAQ100と比較します。

*米ドルベースで配当金を非課税で再投資した場合の月次リターン

*QYLDは2014.1~2025.7、JEPQは2022.6~2025.7

NASDAQ100の上昇局面では、QYLD/JEPQともにリターンが抑えられている事がわかります。

*オプションプレミアムは相場(ボラティリティ)により変わりますし、オプションの決済日が月末とは異なるなどから前述の理想通りの形とはなりませんが。

その中で、JEPQはQYLDより若干高いリターンを残しています。

一方、NASDAQ100の下落局面では、QYLD/JEPQは下落幅も若干抑えられています。

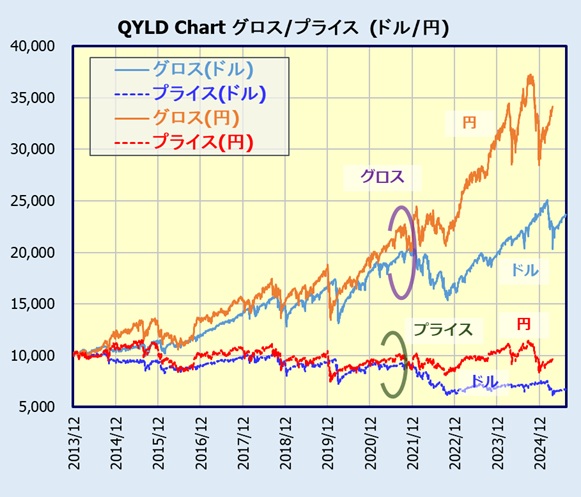

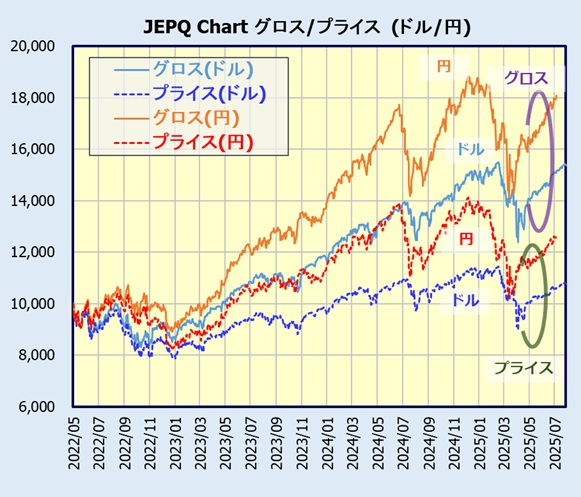

NASDAQ100(QQQ)とQYLD/JEPQのチャート

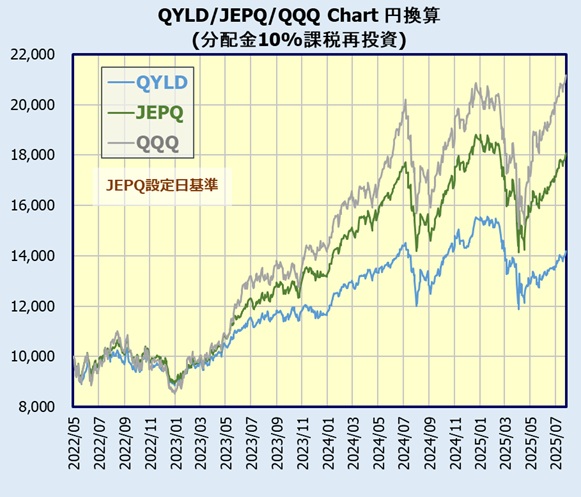

以下の評価は特に断りがない限り円換算値。

*三菱UFJ銀行公表の為替レートTTMを使用して、管理人が独自に円換算。

*分配金を10%課税後再投資したネット・トータルリターン(一部、非課税再投資のグロス・トータルリターンも使用)

それぞれQYLD、及びJEPQの設定日を基準とした二つのチャートを示します。

直近10年強で大きく上昇したNASDAQ100(QQQ)に対し、QYLDは大きく劣後しています。

一方、設定から3年強のJEPQ、QQQには劣後しているものの、QYLDを大きく上回っています。

スポンサーリンク

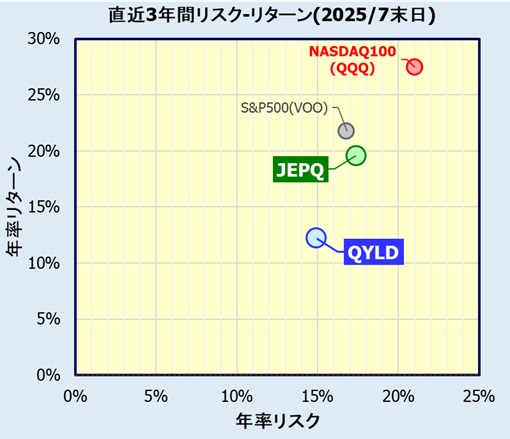

NASDAQ100(QQQ)とQYLD/JEPQのリスク・トータルリターン

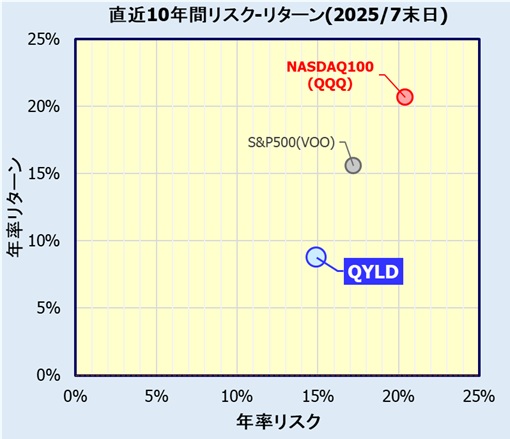

*全て円換算、分配金10%課税後のネット・トータルリターン

*NASDAQ100(QQQ)に加え、S&P500(VOO)もプロット

2025.7末時点の直近10年間、及び3年間のリスク、リターンを示します。

直近3年でみて、

トータルリターンはNASDAQ100(QQQ) > JEPQ > QYLDですが、リスクはその逆。QYLDのリスクが最も小さくなっています。

但し、それでも、シャープレシオ(リターン/リスク)はQQQ(1.31) > JEPQ(1.13) > QYLD(0.82)となります。

XでROC分の源泉外国税は後で還付されるとの情報を頂きました。上図は分配金10%課税後のトータルリターンで比較していますが、この還付分を考慮すると、もっと高いリターンになると思われます。

*ROCについては後述

いつもわかりやすい記事ありがとうございます!

ちなみにQYLDやJEPQでは、ROCとして処理された分の源泉外国税が後で自動的に還付されます。それを加味すると実際の分配金込のリターンは若干上振れするかなと思っています。— しん@雰囲気投資おじさん (@hu_40) August 19, 2025

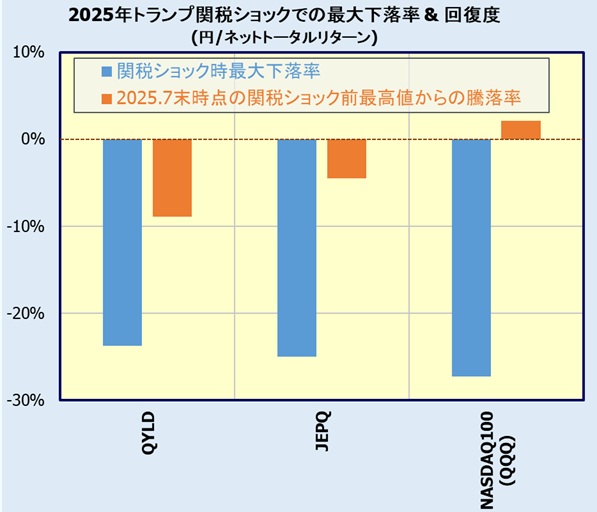

トランプ 関税ショックでのQYLD/JEPQの最大下落率(ドローダウン) & それからの回復

米国トランプ大統領は2025.4.2、各国への相互関税(実質的に関税の大幅な引き上げ)を発表しました。

これを受けて株価は大きく下落しましたが、この時の各ETFの最大下落率(*)を比較します。

(*)2025年1月~4月3日までの最高値から2025年4月の最安値への騰落率から算出。

今後、どのように進展していくのか未だ不透明な部分も多々ありますが、取り合えず現時点では各国との交渉が進み、やや市場も落ち着きを取り戻しつつあります。

そこで、2025年7月末時点での回復度合い(2025.7.31市場価格 / 2025.1~4.3までの最高値)も評価します。

最大下落率(Max Draw down)はNASDAQ100(QQQ)の-27.3%に対し、QYLDが-23.7%、JEPQが-25.0%と僅かですが小さくなっています。

ただ、その後NASDAQ100(QQQ)が急速に回復したのに対し、2025.7末時点でJEPQ、QYLDは未だ(2025.1.1~4.3の)最高値に対しマイナスとなっています。一定以上の値上がり益を放棄しているカバコ戦略では一度下がった価格はなかなか上がりにくいのが特徴です。

スポンサーリンク

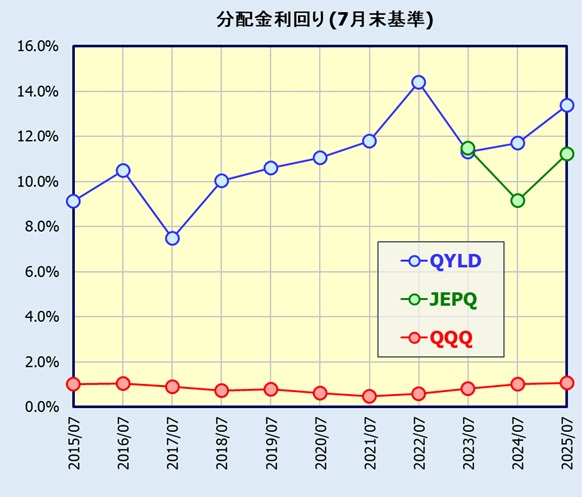

QYLD/JEPQの分配金

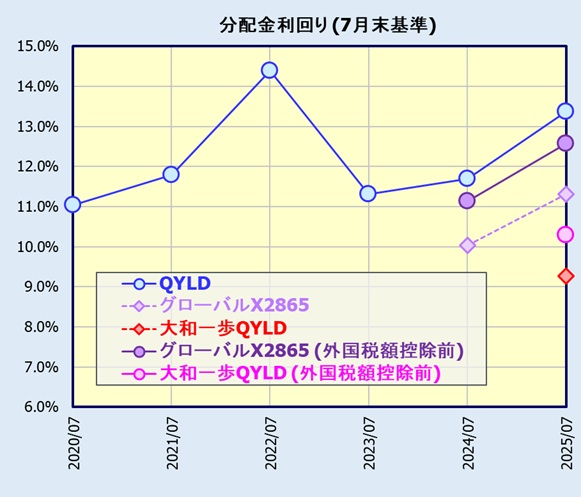

分配金利回り

QYLD / JEPQは分配金目的で投資している方も多いかと思います。

そこで、各年の分配金利回りを比較します。

*分配金利回りは各年の7月末を基準として、前年6月から7月までの分配金合計 / 7月末終値と定義します。

成長企業に投資するNASDAQ100(QQQ)は概ね1%以下と殆ど分配金を出さないのに対し、QYLDは11年間の平均で11.0%と驚異的な利回りとなっています。

JEPQも、未だデータが少ないですが、QYLDには負けるものの3年間平均で10.6%と十分高い分配金利回りです。

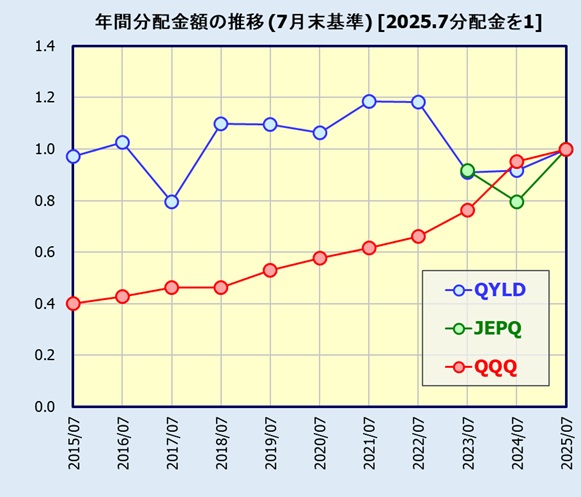

分配金額の推移

前述の分配金利回りは、その時のETF価格に依存しますが、毎回の分配金を当てにしている方にとっては、その金額の推移・安定性も重要かと思います。

そこで実際の年間分配金(7月基準)の推移(米ドル)を見てみます。

2025年7月(2024.6~2025.7の分配金合計)を1としてプロットしてあります。

QYLD、ドルベースでは概ね+-20%の範囲内に収まっています。尚、前述の利回りでは若干増加傾向に見えましたが、これは(後述するように)ETF価格が下がった為で、分配金そのものが増えた訳ではありません。

スポンサーリンク

ETF価格(プライス)のチャート ~タコ足配当・分配金???~

これだけ高い分配金利回りだと、ファンドの収益以上の分配金となる、所謂、タコ足配当か否かが気になる方も多いかと思います。

仮に「キャピタル・インカム両方を合わせたファンド(ETF)の収益以上の配当・分配金を出す」事をタコ足配当というなら、原則、保有する銘柄から出た配当を分配金として出すETFは、カバコに限らず殆どのETFが(下落相場では)タコ足という事になってしまいます。

タコ足配当かどうかの判断は非常に難しいのですが、公表されている資料などから分かっている事を整理すると、

- QYLDの分配方針は、獲得した「オプション・プレミアムの半分」か「NAV(純資産総額)の1%」いずれか低い方が上限としている。

- QYLDの月次レポートによると、「2025/6/23時点で今回の分配金のうち97.19%はROCの還付」

*ROC : Return of Capital - QYLDの運用報告書(全体版)によると、年度によっては「資本の払戻し」から分配金を出している。

- JEPQの運用報告書(全体版)によると、設定当初の2カ月弱を除き、その後の2年間では「投資運用損益の合計」以内の分配金しか出していない。

*但し類似ETF JEPIでは、「投資運用損益の合計」がマイナスの年も分配金を出している

ROCが分配金の多くを占めるQYLDはタコ足のように見えますが、

以下、ChatGPTによると(情報の正確性は分かりませんが)、

「カバコ戦略の主な収益源となるオプションプレミアムのうち、未実現利益(まだ決済されていないオプションの評価益)は分配金の原資として認められておらず、資本の払戻(ROC)として分配金の不足分を補う事がある」

とあり、必ずしもROCだからと言ってタコ足配当という訳ではないようです。

このように、タコ足配当か否かの判断は難しく、また、その明確な定義を管理人は知りませんが、「タコ足配当」か否かという言葉にとらわれるのでなく、分配金、ETF価格の変動、そしてトータルリターンなどから、各自が、この戦略の可否を判断すれば良いかと。

参考までにETF価格(プライス/分配金を再投資しない市場価格)のチャートを示します。

尚、チャートは米ドル、円、両方で示します。同時に配当金を非課税で再投資したグロスもプロット。

QYLD

米ドルベースでは、ETF価格は設定時の7割以下まで下落しています。

このように、高い分配金利回りと裏腹に、(その分配金を再投資しない場合)保有するETFの評価額は下落していく場合がある事を認識しておく必要があります(近年の円安で円ベースでは概ね横ばいを維持していますが)。

JEPQ

トータルリターンでQYLDに勝っているJEPQのETF価格は、現時点では米ドルベースでも設定時より高くなっています。それでも設定後2年近く、及び2025.4のトランプ関税ショック時には設定時価格を下回っています。

スポンサーリンク

東証ETF グローバルX NASDAQ100・カバード・コールETF【2865】/ 一歩先いくNASDAQ-100 毎月カバコ戦略(QYLD)の評価

共にQYLDに投資しますが、円で投資出来る、

- グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF 【2865】 :東証上場ETF

- 一歩先いくNASDAQ-100 毎月カバコ戦略(QYLD) : (非上場)国内投資信託

のパフォーマンスを本家QYLDと比較します。

トータルリターンの比較

先ず、円ベースでのトータルリターンを評価・比較します。

*QYLDは円換算したネット・トータルリターン

下図は2025.7末日時点の1年騰落率。

*図中点線はQYLDを基準としたコストと騰落率の関係

QYLDとコスト的に大きく変わらない、東証上場ETF グローバルX 2865は、騰落率でもQYLDと概ね同等の値を示しています。

一方、一歩先いくNASDAQ-100 毎月カバコ戦略(QYLD)[以下、大和一歩QYLDと略して表記]は、まだ設定から日が浅い事もあり実質コストが高く、騰落率も低くなっています。また、図中点線よりプラス側にあり、QYLDに対してコスト要因以外でプラス側に乖離、あるいは、実際のコストがもっと低くなっている可能性もあります。

分配金利回り

グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF 【2865】、一歩先いくNASDAQ-100 毎月カバコ戦略(QYLD)の分配金利回りを見てみます。

*分配金利回りは各年の7月末を基準として、前年6月から7月までの分配金合計 / 7月末終値と定義します。

グローバルX 2865、大和一歩QYLDとも、本家QYLDより分配金利回りが低くなっています。

ただ、両ファンドに入ってくるQYLDの分配金は米国で外国税10%が課税されたものです。そこで、外国税額控除前の値、即ち実際の利回り/0.9もプロットします。

外国税額控除前で見ると、グローバルX 2865は概ねQYLDと同等の利回りになっています。ただ、大和一歩QYLDは依然、3ポイント程低くなっています。

*一歩先いくNASDAQ-100 毎月カバコ戦略(QYLD)は設定から未だ1年強という事もあり、もう少し運用期間が経ってから再度評価したいと思います。

外国税額控除

2ファンドとも外国税額控除対象ですので二重課税調整制度により、実際の分配金受取時には外国税額が控除されます(勿論、その後国内課税はかかります)。

但し、非課税のNISA口座や特別分配金の場合は外国税額控除はされません。

*一歩先いくNASDAQ-100 毎月カバコ戦略(QYLD)は運用会社に外国税額控除対象である事を電話で確認。ただ正式に公表されたものではない為、その真偽を保証するものではありません。

外国税額控除の詳細は下記ページをご覧下さい。

スポンサーリンク

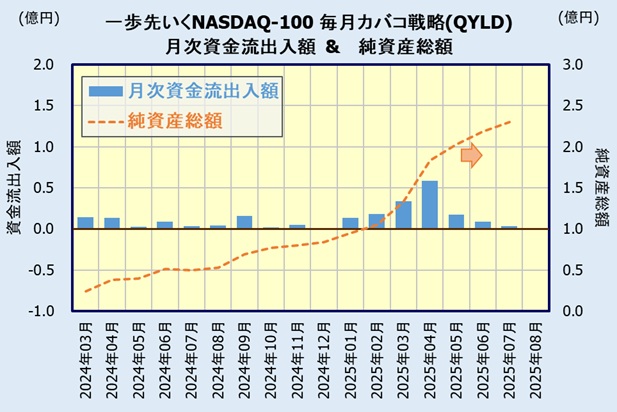

一歩先いくNASDAQ-100 毎月カバコ戦略(QYLD)の人気(資金流出入額)

月次資金流出入額、純資産総額から一歩先いくNASDAQ-100 毎月カバコ戦略(QYLD)の売れ行き・人気を見てみます。

(*)月次資金流出入額は、日々の純資産総額の増減額に騰落率を考慮して算出した概算値です。

毎月の資金流出入額は1億以下、純資産総額も設定から1年4カ月ほどで2.3億円、人気があるとは言えません。

楽天・米国成長株式・プレミアム・インカムファンド(毎月決算型)の評価

米国ETF JEPQに投資するファンドとして、楽天・米国成長株式・プレミアム・インカムファンド(毎月決算型)[愛称 楽天・JEPQ]が2025年8月14日に設定されました(当初募集期間 2025.8.4~8.13)。

純資産総額32億円からのスタートです。

未だ設定されたばかりですので、暫く経った後で評価します。

スポンサーリンク

まとめ

以上、カバードコール戦略をとる米国ETF、QYLD、JEPQ、及び、これらのETFに投資する国内ETF、ファンドについて評価しました。

コール・オプションプレミアムで毎月分配を目指しますが、一方で一定以上の値上がり益を放棄する事になります。

高い分配金利回りを目指すQYLD、そしてそれに投資する、グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF 【2865】、一歩先いくNASDAQ-100 毎月カバコ戦略(QYLD)、

高い分配金利回りとともに中長期的なキャピタルゲインをも目指すアクティブETF JEPQ、それに投資する楽天・米国成長株式・プレミアム・インカムファンド(毎月決算型)[愛称 楽天・JEPQ]、

一定以上の値上がり益を放棄してでも高い分配金、毎月分配に魅力を感じる方、

ファンドの仕組みをよく理解し、そしてトータルリターンと分配金の兼ね合いなどを十分検討した上で投資される事をお勧めします。

*勿論、将来も毎月分配されるという保証はありません。

分配金よりトータルリターン、今後もNASDAQ100が順調に上昇していくと思う方は、NASDAQ100連動型のインデックスファンド、ETFの方が良いかと(下記ページを参照して下さい)。

販売会社

米国ETF QYLD、JEPQは下記のネット証券で売買出来ます。

尚、マネックス証券ではQYLDを買付手数料実質0円としています(2025.8時点)。

SBI証券、楽天証券は、国内株式売買手数料が無料(一部条件、コースの選択有)となりましたので、東証上場ETF グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF 【2865】も売買手数料無料で取引できます。

楽天・米国成長株式・プレミアム・インカムファンド(毎月決算型)[愛称 楽天・JEPQ]は楽天証券のみの取扱い、

一歩先いくNASDAQ-100 毎月カバコ戦略(QYLD)はSBI証券、マネックス証券、楽天証券のみの取り扱いです(いずれも2025.8時点)。

(dカードGOLDでNISA口座なら月10万円までクレカ積立還元率1.1%)

*dカード、マネックスカードとも通常ショッピング時は1.0%。

また投資信託保有でポイントもたまります(一部ファンドを除く)。

*マネックスカードの発行にはマネックス証券の口座開設が必要です。

公式サイトマネックス証券

また投資信託保有でVポイント、Pontaポイント、dポイントがもらえます。さらにV/Pontaポイントで投資信託を購入できます。

公式サイト SBI証券

Pontaポイントで投資信託の購入も可能。

また、auじぶん銀行との連携(auマネーコネクト)でauじぶん銀行普通預金金利0.31%、au Payアプリ等の連携で最大0.41%になるのも魅力。

また、楽天キャッシュ決済でも投資信託積立が出来ます。0.5%のポイント還元。

楽天カード決済で10万円、楽天キャシュ決済で5万円、あわせて月15万円まで利用可能。

さらに、楽天ポイントで投資信託を購入できます。

公式サイト楽天証券

公式サイト楽天カード