JPX日経インデックス400との連動を目指す国内株式インデックスファンドについて、純資産総額、資金流出入額、運用成績(騰落率、ベンチマークとの乖離)を調査します。

*原則6カ月毎に更新します。

[最終更新日:2025.1.17]全て最新の情報に更新。

*本記事は原則2024年12月末日時点の情報に基づき記載しています。

先ず、各ファンドの純資産総額、及び、月次資金流出入額から人気のファンドを調べます。

さらに、各ファンドにより実質コスト(信託報酬+α)は異なりますが、それがちゃんとファンド騰落率に反映されているか、そしてベンチマークとの乖離を確認します。

尚、ベンチマークとの乖離、各社、決算時の運用報告書や月報に記載されていますが、これを信じてはいけません。同じJPX日経インデックス400といっても各社のベンチマークは配当込・除くと2種類有り、そのベンチマーク騰落率が異なるからです。

*2025.1時点で本記事で取り扱うファンドは全て配当込みになっています。

新規口座開設者限定のスタートアップ円定期預金、3カ月 年1.30%(税引前)、1年 年0.85%(税引前)と好金利。

さらに新規口座開設で1,500円、各種条件を満たすと最大20,000円がもらえます(要エントリー)。

見出し

JPX日経インデックス400とは? 日経平均株価、TOPIXと比較。

JPX日経インデックス400は日本取引所グループ、東京証券取引所、日本経済新聞社が共同で算出している国内株式を対象とした時価総額加重型指数(1.5%キャップ)です。

東証プライム市場、スタンダード市場、グロース市場に上場している企業で、過去3期の債務超過、営業赤字、最終赤字、整理銘柄の銘柄を除外した後、流動性(売買代金)、時価総額、ROEなどを基準にスクリーニングした400銘柄から構成されます。

構成銘柄(組入れ上位10銘柄)

[スマホの方は横にスクロールしてご覧ください]

| JPX日経インデックス400 | 日経平均株価 | TOPIX | |||

| リクルートHD | 2.1% | ファースト リテイリング | 12.0% | トヨタ自動車 | 4.2% |

| ソニーG | 1.8% | アドバンテスト | 6.1% | ソニーG | 3.0% |

| 日立製作所 | 1.7% | 東京エレクトロン | 6.0% | 三菱UFJ FG | 2.9% |

| みずほFG | 1.7% | ソフトバンクG | 4.5% | 日立製作所 | 2.6% |

| 三菱UFJ FG | 1.7% | リクルートHD | 2.8% | リクルートHD | 2.2% |

| 任天堂 | 1.6% | TDK | 2.6% | 三井住友FG | 1.9% |

| 三井住友FG | 1.5% | KDDI | 2.5% | キーエンス | 1.6% |

| 日本電信電話 | 1.5% | 信越化学工業 | 2.2% | 任天堂 | 1.5% |

| 伊藤忠商事 | 1.5% | テルモ | 2.0% | 伊藤忠商事 | 1.4% |

| 三菱重工業 | 1.4% | 中外製薬 | 1.7% | 東京海上HD | 1.4% |

*データ引用:eMAXISシリーズ各ファンドの月報(2024.12)記載のベンチマーク構成比。JPX日経インデックス400はファンドの構成比。

JPX日経インデックス400の上位10銘柄中7銘柄がTOPIXの上位10銘柄に入っているように、同じ時価総額加重型指数という事で両者はかなり類似した指数と推測されます。

一方、平均株価指数である日経平均株価とJPX日経インデックス400は、上位10銘柄、構成比率とも大きく異なります。

スポンサーリンク

JPX日経インデックス400のNISAつみたて投資枠対象状況

JPX日経インデックス400はNISA(つみたて投資枠)の指定インデックスですので、これとの連動を目指すインデックスファンドはNISAつみたて投資枠で投資・購入出来ます。

*上記ベンチマーク連動型インデックスファンドでも必ずしもNISA(つみたて投資枠)で購入出来るとは限りません。

次章で本記事で比較・対象とするファンドの一覧表を示しますが、ここにNISAつみたて投資枠対象ファンドにはつみたて投資枠とマークをつけてあります。

*つみたて投資枠の対象商品は、成長投資枠でも購入する事が出来ます。

(一部ファンドを除く。また金融機関によってはつみたて投資枠専用としている場合もあります)

*下表はつみたて投資枠対象のJPX日経インデックス400インデックスファンド全てを含んでいるとは限りません。

比較した国内株式(JPX日経インデックス400)インデックスファンド

比較したファンド、及び、その信託報酬・実質コスト、及び2024年12月末時点の純資産総額を下表にまとめます。(信託報酬の低い順に並べてあります)

*信託報酬・実質コストは税込み

*DC専用ファンドは参考値扱い

*つみたて投資枠はNISAつみたて投資枠対象ファンド(2024.12末時点)。

| ファンド | 信託報酬 (実質コスト) | 設定日 | 純資産総額(億円) |

| つみたて投資枠 <購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド | 0.2145% (0.219%) | 2015/1/29 | 124.5 |

| つみたて投資枠 iFree JPX日経400インデックス | 0.2145% (0.223%) | 2016/9/8 | 102.8 |

| 野村DC・JPX日経400ファンド | 0.2750% (0.284%) | 2015/4/27 | 38.9 |

| つみたて投資枠 SMT JPX日経インデックス400・オープン | 0.4070% (0.439%) | 2014/1/21 | 144.0 |

| つみたて投資枠 eMAXIS JPX日経400インデックス | 0.4400% (0.452%) | 2014/4/1 | 103.4 |

| つみたて投資枠 野村インデックスファンド・JPX日経400[Funds-i] | 0.4400% (0.449%) | 2014/3/7 | 125.5 |

信託報酬は<購入・換金手数料なし>ニッセイとiFreeが同率で最安値です。

純資産総額が大きいのは、決して低コストとは言えないSMT、Funds-iの2本。これに低コストの<購入・換金手数料なし>ニッセイが124.5億と迫っています。

iFreeは103億とニッセイより若干少なくなっています。

*インデックスファンドの信託報酬・実質コスト・純資産総額は下記記事にまとめてあります。

スポンサーリンク

資金流出入額 [国内株式(JPX日経インデックス400)インデックスファンド・人気ランキング]

2024年下半期(7~12月)の概算の月次資金流出入額(*)6カ月合計、及び2024年合計を見てみます。

2024年下半期の資金流出入額が大きい順にならべてあります。

どのファンドが多く購入されているかの人気ランキングになりますが、純資産が増える事は、それだけ安定した運用にもつながりますし、繰上償還のリスクも減ります。

ただの人気ランキングとしてではなく、ファンド選択の重要な指標の一つとしてみて下さい。

(*)月次資金流出入額は、日々の純資産総額の増減額に騰落率を考慮して算出。

例えば、3月5日の日次資金流出入額は

(3月5日の純資産総額) - (3月4日の純資産総額) x (日次騰落率 + 1)で計算し、

これを1カ月分足して月次資金流出入額としています。

| 2024年下半期(7~12月) | 2024年合計 | |||

| 順位 | ファンド | (億円) | 順位 | (億円) |

| 1 | iFree JPX日経400インデックス | 20.5 | 1 | 39.8 |

| 2 | <購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド | 13.7 | 2 | 22.8 |

| 3 | eMAXIS JPX日経400インデックス | 5.1 | 3 | 11.3 |

| 4 | SMT JPX日経インデックス400・オープン | 0.9 | 5 | -2.0 |

| 5 | 野村インデックスファンド・JPX日経400[Funds-i] | 0.1 | 4 | -1.8 |

| 参考 | 野村DC・JPX日経400ファンド | 3.3 | 参考 | 5.2 |

2024年下半期の1位はiFree JPX日経400インデックス。

2位が<購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド。

1位、2位とも2024年合計でも同一順位で、信託報酬同率最安値の2本が順当に上位に来ています。

総じてJPX日経インデックス400との連動を目指すインデックスファンドは、あまり売れていません。

スポンサーリンク

リターンの比較。実質コスト(信託報酬+α)が騰落率に反映されているか?ベンチマークとの乖離は?

2024年12月末時点の各ファンドの騰落率を見てみます。

*騰落率は各ファンドの基準価額から管理人が独自に計算した結果です。

*騰落率は全て分配金再投資時(分配金課税無)の基準価額より計算。

*実質コストに対する騰落率を見ていきますが、期中に信託報酬の変更があったファンドは、その期間に応じて按分した実質コストを用います。

騰落率とコストの関係は、理想的には(配当課税を適切に考慮した)インデックス騰落率から決まる傾き、切片の直線になります。国内株式の場合、配当が出ると、それに課税される事無くファンド内に入りますので、配当込指数がインデックス騰落率となります。

ここではインデックス騰落率としてJPX日経インデックス400(配当込)を用います。

*JPX日経インデックス400に関する著作権ならびに「日経」および「指数」の表示に対する知的財産権、その他一切の権利はすべて日本経済新聞社、日本取引所グループ、東京証券取引所に帰属しています。データは日経平均プロフィルより引用。

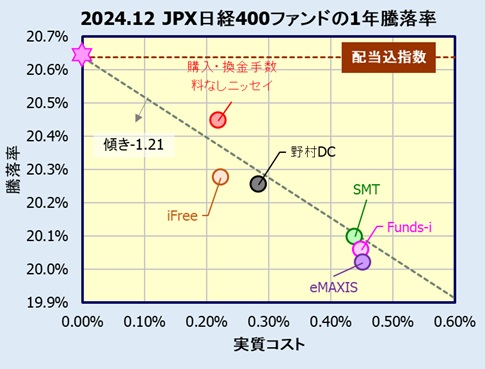

1年騰落率

2024年12月末日時点の1年騰落率を見てみます。各ファンドの実質コストに対してファンド騰落率をプロットしています。

図中、茶色の点線がインデックス(配当込指数)騰落率。グレーの点線は傾き=-(1+インデックス騰落率)、切片=インデックス騰落率の直線です。ベンチマークとの乖離が無ければ、この線上にのる筈です。

JPX日経インデックス400インデックスファンドはコスト要因以外にベンチマークとの乖離が発生する事が多いのですが、今期は比較的良い相関が観察されます。

ただ、概ね同じコストの<購入・換金手数料なし>ニッセイ、iFreeの騰落率に差があります。

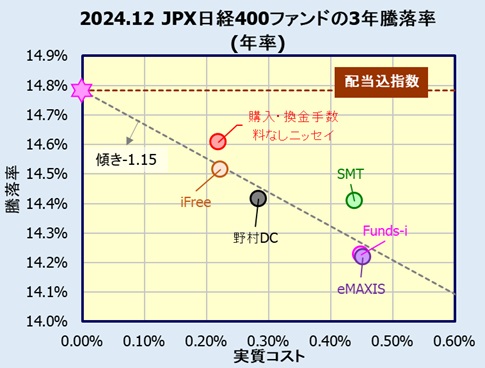

3年騰落率

もっと長期のデータとして、2024年12月末日時点の3年騰落率を見てみます。(騰落率は年率換算)

3年になると殆どのファンドが図中グレーの点線上にあり、コスト要因以外でのベンチマークとの乖離がない運用になっている事がわかります。

*厳密にはニッセイ、SMTが若干プラス側に乖離か???

そして、騰落率が最も高いのは信託報酬同率最安値の<購入・換金手数料なし>ニッセイ、iFree JPX日経400インデックス、順当な結果です。

JPX日経インデックス400と日経平均株価、TOPIXとの比較

JPX日経インデックス400を国内株式の代表的指数である日経平均株価、TOPIXと比較してみます。

*全てeMAXISシリーズの基準価額を使用。

*シャープレシオは無リスク資産のリターンを0として計算

下表は2024年12月末日時点の10年のリターン、リスク、シャープレシオです。(全て年率換算)

| リターン(年率) | リスク(年率) | シャプレシオ | |

| JPX日経400インデックス | 9.0% | 14.8% | 0.61 |

| 日経平均株価 | 10.2% | 16.3% | 0.63 |

| TOPIXインデックス | 9.1% | 14.6% | 0.62 |

直近10年間で見るとJPX日経インデックス400はTOPIXと概ね同等(若干リスク大)、日経平均株価にはリターンで劣後しています。

上述した構成銘柄でも分かるように、JPX日経インデックス400はTOPIXとパフォーマンスでもそう変わらないようです。

スポンサーリンク

まとめ & おすすめのJPX日経インデックス400インデックスファンド

以上、JPX日経インデックス400との連動を目指すインデックスファンドの評価・解説でした。

該当するインデックスファンドは5本だけですが、その中で本サイトが選ぶおすすめファンドは、

コストの低さ、さらにベンチマークとの乖離も小さく、そのコストの低さに応じた高い騰落率を示している下記2本

iFree JPX日経400インデックス

<購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド

*「おすすめ」というのは必ず利益が出るという意味ではありません。他の類似ファンドに比べ、同等以上の成績を残すであろうと管理人の主観・推測で選んだものです。最終的なファンドの選択はご自身の判断で行ってください。

販売会社

iFree JPX日経400インデックス、<購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンドは下記の金融機関で購入出来ます。

(dカードGOLDでNISA口座なら月10万円までクレカ積立還元率1.1%)

*dカード、マネックスカードとも通常ショッピング時は1.0%。

また投資信託保有でポイントもたまります(一部ファンドを除く)。

*マネックスカードの発行にはマネックス証券の口座開設が必要です。

公式サイトマネックス証券

また投資信託保有でVポイント、Pontaポイント、dポイントがもらえます。さらにV/Pontaポイントで投資信託を購入できます。

公式サイト SBI証券

Pontaポイントで投資信託の購入も可能。

また、auじぶん銀行との連携(auマネーコネクト)でauじぶん銀行普通預金金利0.31%、au Payアプリ等の連携で最大0.41%になるのも魅力。

また、楽天キャッシュ決済でも投資信託積立が出来ます。0.5%のポイント還元。

楽天カード決済で10万円、楽天キャシュ決済で5万円、あわせて月15万円まで利用可能。

さらに、楽天ポイントで投資信託を購入できます。

公式サイト楽天証券

公式サイト楽天カード

勿論、NISA(つみたて投資枠)対象のファンドです。

また、iFree JPX日経400インデックスは個人型確定拠出年金(iDeCo)ではマネックス証券 iDeCoで購入出来ます。

他のアセットクラスの最新の情報・結果は下記記事を参照して下さい。

米国株式(S&P500/CRSP USトータル・マーケット)インデックスファンド

国内株式(JPX日経インデックス400)インデックスファンド (本記事)